ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA

Proposta de atividade vincula à disciplina Morfossintaxe Aplicada da Língua Portuguesa com a orientação da Profª Sueli Salles e sob coordenação da Profª Joana Ormundo.

Grupo de letras - Campus Vergueiro

Universidade Paulista UNIP - SP

Relatório de aulas da disciplina de Morfossintaxe Aplicada da Língua Portuguesa

Parte I – Apresentação

O que é morfossintaxe?

Utilizamos nesta disciplina, diversos livros como base teórica, sendo o principal deles Prática de morfossintaxe da professora SAUTCHUK, Inez. Ela afirma que:

"Quando o falante da língua produz qualquer enunciado, está sempre articulando duas atividades linguísticas básicas: a de escolha de uma forma e a de relação dessa forma com outra."

Todo enunciado possuí uma escolha morfológica (eixo paradigmático) e determinadas relações entre essas escolhas (eixo sintagmático). Por isso, o estudo da estrutura da língua deve ser morfossintático, isto é, a junção desses dois eixos.

Por que estudar morfossintaxe?

Muito se discute sobre a importância dos estudos gramaticais da língua. Esta disciplina, pretende unificar os diversos níveis de ensino que, geralmente, são separados pelas gramáticas tradicionais em fonética, morfologia, sintaxe e semântica. Segundo SAUTCHUK (2010, pág. 13):

"Para que se possa efetivamente demonstrar como ocorre esse funcionamento morfossintático da língua, é necessário que se tenha, porém, um conhecimento seguro das classes gramaticais e das várias possibilidades de relação que podem ser feitas a partir de seus integrantes. Pode-se afirmar, de antemão, que todas as funções sintáticas contraídas no eixo sintagmático são confirmadas, originadas ou autorizadas pela base ou natureza morfológica das unidades envolvidas nessas relações."

Parte II – Revisão

Iniciamos a disciplina com uma breve revisão dos conteúdos linguísticos estudados nos semestres anteriores, com o objetivo de ativar estes conhecimentos para aplicar nos próximos conceitos. Os conteúdos revisados foram:

- Estruturalismo;

- Sintaxe segundo Chomsky;

- Eixo paradigmático x Eixo sintagmático;

- Hierarquia gramatical moderna x tradicional;

- Morfemas lexicais e gramaticais;

- Tipos de gramemas;

- Classificações morfológicas.

Conceituamos também, as noções de frase, oração e período que são fundamentais para prosseguir nos estudos sintáticos.

Segundo Cunha e Cintra (2013, pág. 133) “Frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação”. Portanto basta ter sentido completo e será frase, não necessariamente com a presença de um verbo diferente da oração que segundo Cereja e Magalhães (2011, pág. 226) “Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo”.

Sempre que essas duas definições se combinam, ou seja, sempre que temos uma oração com sentido completo, dizemos que é um período. Segundo Cereja e Magalhães (2011, pág. 226) “Dá-se o nome de período à frase organizada em oração ou orações”.

Parte III – Período Simples

Definimos quais são os termos sintáticos mais importantes: o sujeito e o predicado. Segundo Cunha e Cintra (2013, pág. 136) “O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração; O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito”. Tanto o sujeito quanto o predicado recebem classificações diferentes dependendo de como estão organizados sintaticamente, isto é, dependendo da relação com outros elementos.

Classificação do sujeito

Classificação do predicado

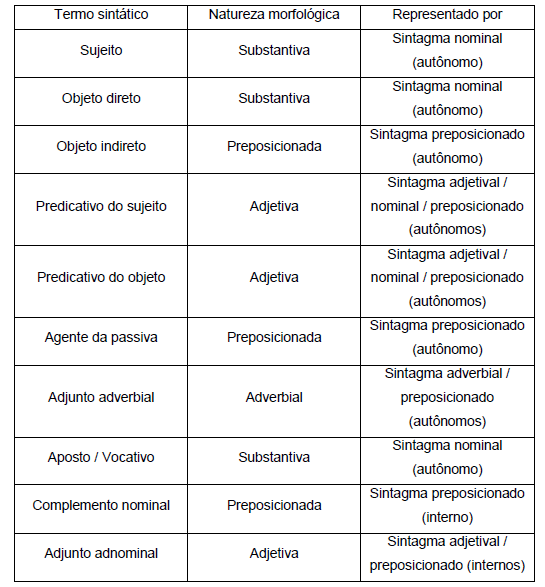

Identificamos a relação entre classe morfológica, sintagma e função sintática. Essa relação é denominada de Cruzamento dos eixos como exemplificado a seguir:

Parte IV – Período Composto

Subordinação

Segundo Cunha e Cintra (2013, pág. 612) “Dissemos que as orações subordinadas funcionam sempre como termos essenciais, integrantes ou acessórios de outra oração”. As subordinadas recebem uma classificação dependendo de qual é a sua relação com a oração principal. Existem três classificações e cada uma delas com seus respectivos tipos:

- Oração Subordinada Substantiva (OSS) – OSS subjetiva; OSS objetiva direta; OSS objetiva indireta; OSS predicativa; OSS completiva nominal; OSS apositiva;

- Oração Subordinada Adjetiva (OSAdj) – OSAdj explicativa; OSAdj restritiva;

- Oração Subordinada Adverbial (OSAdv) – OSAdv causal; OSAdv comparativa; OSAdv concessiva; OSAdv condicional; OSAdv conformativa; OSAdv consecutiva; OSAdv final; OSAdv proporcional; OSAdv temporal.

Coordenação

Segundo Cunha e Cintra (2016, pág. 610) “A oração coordenada, como a principal, nunca é termo de outra oração nem a ela se refere”. As orações coordenadas são, portanto, independentes e podem estar separadas no período por vírgulas ou por conjunções.

A oração que não contém conjunção é chamada de assindética e aquela que contém recebe o nome de sindética e sua função. As funções das coordenadas sindéticas podem ser:

- Aditivas;

- Adversativas;

- Alternativas;

- Conclusivas;

- Explicativas.

Parte V – Aplicação

Durante as próximas aulas, executamos exercícios de casos peculiares e ambíguos de classificação e corrigiremos situações de textos defeituosos utilizando os conhecimentos morfossintáticos e também semânticos, já que muitas vezes a estrutura sintática interfere no significado.

Como forma de exemplificação, abaixo segue um trecho considerado defeituoso. Este texto foi corrigido em sala de aula. Para facilitar a compreensão, do que foi proposto como correção, as palavras ou pontuações menos adequadas estarão numeradas e em seguida teceremos os comentários:

“A maconha, onde(1) seu nome científico é Cannabes sativa, é a droga ilícita mais experimentada no Brasil. Justificando(2) que é menos inofensiva(3). Como o álcool e o cigarro(4)."

1. Na primeira frase, “onde” não está usado adequadamente, pois não há relação de lugar;

2. Na segunda frase, vemos uma estrutura incompleta, devido ao verbo no gerúndio e não ter um auxiliar ou outro verbo flexionado;

3. A expressão “menos inofensiva” dá a ideia de “mais agressiva”, esta forma de escrever causa confusão no entendimento, pois pelo que se pode perceber a intenção do autor era dizer que os usuários da maconha defendem que ela é “mais inofensiva” do que outras drogas;

4. Na terceira frase, não há sequer um verbo e a palavra “como” não tem um referente de comparação claramente definido.

A nossa proposta de correção levando em consideração tudo que foi apontado é a seguinte:

“A maconha, cujo nome científico é Cannabes sativa, é a droga ilícita mais experimentada no Brasil seguindo perspectiva de que é mais inofensiva do que o álcool e o cigarro”.

Considerações finais

Os fundamentos teóricos, são extremamente importantes para todos os estudos. Quando se trata de língua muitos acreditam que um falante já possuí todo o conhecimento necessário para se comunicar em sociedade, no entanto, o conhecimento das teorias gramaticais e linguísticas são fundamentais, assim afirma Antunes (2014, pág. 15)

"A concepção (ou a teoria) que se tem acerca do que seja a linguagem, acerca do que seja a língua, do que seja a gramática é o ponto de partida para todas as apreciações que fazemos, mesmo aquelas mais intuitivas, mais descompromissadas e corriqueiras."

A disciplina de morfossintaxe é, antes de tudo, o estudo da estrutura da Língua Portuguesa com base teórica diversificada e com o objetivo de verificar diversas ocorrências no uso da língua, sejam elas consideradas adequadas ou não para cada situação comunicativa.

Como futuros professores de Língua Portuguesa entendemos que o ensino de gramática deve ser atualizado, ou seja, devemos trabalhar com gêneros discursivos que circulam em sociedade sempre com o objetivo de trazer o conhecimento de mundo dos alunos para a sala de aula e instrumentá-los para que possam se desenvolver bem em diversas situações de comunicação e produção de textos. Segundo SANT’ANNA (2011, pág 76)

"Enfim, os professores de Língua Portuguesa, ao incluírem no espaço da sala de aula as várias modalidades discursivas correntes do cotidiano e aquelas que o aluno precisará fazer uso em sua experiência social mais formal, estarão tanto instrumentando para uma prática contextualizada e eficiente de leitura, e escritura de textos, quanto contribuindo para sua formação integral como cidadãos atuantes na sociedade em que vivem."

Referências bibliográficas

[2] Livro: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Gramática do portugês contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

[3] Livro: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Conecte: gramática reflexiva. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

[4] Livro: ANTUNES, Irandé. Gramática contextualizada: limpando ‘o pó das ideias simples’. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2014.

[5] Artigo: SANT’ANNA, Marco A. Os gêneros do discurso. D. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 68-76, v. 11.

Plano de aula para 3º Ano do Ensino Médio

Livro didático utilizado

CEREJA, William, MAGALHÃES, Thereza. Conecte: gramática reflexiva. 1. ed. São

Paulo: Saraiva, 2011.

Conteúdos

Revisão

de período simples e composto.

Objetivos gerais

Retomar os conhecimentos de período simples

através dos textos do livro didático e relacionar com os elementos do período

composto.

Objetivos específicos

- Diferenciar período simples e composto;

- Reconhecer as relações de sentido do texto através da estrutura sintática.

Recursos metodológicos

Livro

didático e material de apoio (xerocado).

Etapas da aula

- Apresentar os conteúdos proposto para esta aula;

- Leitura de textos do livro didático para discutir os termos presentes nestes textos e sua relação com o sentido;

- Leitura do poema “O assassino era o escriba” de Leminski;

- Análise do poema em grupo e discutir as respostas para as questões apresentadas pelo professor.

Avaliação

Atividade em

grupo de até 5 pessoas com os seguintes objetivos:

Levantamento

de vocabulário necessário para compressão do poema (nomenclatura dos elementos

sintáticos);

Leitura e

análise do poema para responder as questões a seguir.

O assassino era o

escriba

Meu professor de análise sintática

era o tipo do sujeito inexistente.

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da 1ª conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os EUA. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

Paulo Leminski

|

1. Defina o que é período simples e período

composto. Aponte no poema um exemplo de cada um.

2. Identifique no poema ao menos 3 elementos da

análise sintática e explique o efeito de sentido deste termo no poema.

3. Considerando as discussões em sala de aula

sobre frase, oração e período: Identifique no poema um exemplo de frase nominal

e um exemplo de oração.

4. Lexema e gramema (verificar no livro do Cereja

e Magalhaes);

5. A gramática determina que quando o sujeito não

estiver escrito na frase ele deve ser considerado oculto, indeterminado ou

inexistente. Assim, quando o verbo estiver em terceira pessoa tem-se o sujeito

indeterminado.

No sétimo verso do poema aparece o verbo “casou” identifique o sujeito

deste verbo e compare com a definição de sujeito proposta pela gramática.

Referências

[1] Livro: CEREJA, William, MAGALHÃES, Thereza. Conecte: gramática reflexiva. 1. ed. São

Paulo: Saraiva, 2011.

[2] Site: http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/portugues-sintaxe-a-partir-de-um-poema-de-leminski.htm

Acesso em: 19/11/2016